講演本編:Y2Kと〈エーテル〉の美学(日本映像学会「映像身体論」研究会 第5回)

北出栞

本記事は、2025年12月7日にオンラインで開催された日本映像学会「映像身体論」研究会の講演、北出栞「Y2Kと〈エーテル〉の美学」の模様を再構成したものです。同会は、映画理論・メディウム理論などをご専門とする難波阿丹さんが立ち上げた、日本映像学会内の研究会です。

難波さんによる趣旨説明、北出による講演、聴講者からの質疑応答の3パートに分けて公開しており、現在ご覧のページは北出による講演本編です。

他2パートへのリンクはこちら:

難波さんからの問題提起への応答

改めまして、北出栞と申します。本日は皆さん、お集まりいただきありがとうございます。これから「Y2Kと〈エーテル〉の美学」というタイトルで講演をさせていただきます。よろしくお願いいたします。

まずは難波さんからいただいた三つの問題提起に対する回答をしつつ、本編に入っていきたいと思います。

1. 「接触」と「切なさ」について

まず一点目、〈セカイ系〉作品における接触と親密性の表現が、「近くて遠い」切なさを生み出すのではないかというご指摘について。

自分はもっぱら青空などの「遠い」表象に注目して〈セカイ系〉作品について考えており、キャラクター同士の「近い」接触表現については目を向けてこなかったので、このご指摘には盲を突かれた思いでした。

しかし、これは少し視点を変えると、スマホという「接触」的なメディアにおいて「切なさ」はどのように位置づけられるのかという、拙著で展開した問いにも繋がるものだと思います。今で言うところの「推し」カルチャーにおける、「推しに触れたくても触れられないもどかしさ」のような気持ちは、〈セカイ系〉の「切なさ」とどう違うのかということです。

感情の質としては確かに似ているのかもしれません。しかし「推し」カルチャーにおいては、スマホの画面の中にいる「推し」たちも、それを見ている側の私たちも、プラットフォームのユーザーとして「いいね」やインプレッションを気にしているという意味で、同じ平面の上にいる存在です。データ資源を徴収するプラットフォームの視点から見れば、どちらも変わりなく「労働者」であると言える。

また、最近よく聞く言葉に「IP」というものがありますが、これは作品やキャラクターにまつわる「権利の束」のことで、この枠組みによってキャラクターを作品の枠を超えて「労働」させることが可能になります。たとえば『鬼滅の刃』の竈門炭治郎がスシローとコラボして店内アナウンスを担当する、といったような……。スマホとSNSが広く普及し、メディアが多様化・個人化した社会において、広告媒体の役割を「雑誌」のような単位ではなく「キャラクター」という単位に担わせるのは、非常に理に適っています。

つまりスマホとSNSを中心としたメディア環境においては、アイドルもキャラクターも一般市民も、等しくプラットフォームに認知資源を提供するための「労働」に従事させられている。そうした現代のリアリティの中で生じる、「(推しに)触れたくても触れられない」という感情は、プラットフォームによって発生させられ、同時に火をくべ続けるための「内燃機関」にすぎないとも言えます。

拙著では、こうしたプラットフォーム支配の構造から離脱するための概念として「切なさ」を考えましたので、難波さんの問題提起も踏まえつつ、この後整理していければと思います。

2. 「観客とレイヤー構造」について

次に二点目の、「観客もレイヤー構造の一部として作品に組み込まれているのではないか」という点についてですが、そもそも「作品 vs 観客」という構図がもはや成り立たないと私は思っています。一点目の話と同様、作品を見て、その感想をSNSに呟くこともセットで鑑賞体験になってしまっている現状がある。

「観客もレイヤーに組み込まれている」という言い方は、「映画を観る」経験の中に「プラットフォームのために労働する」ことが含まれてしまっている現状を肯定することになりかねません。そもそもSNSに感想を「呟かない」という鑑賞の仕方をいかにして取り戻せばよいのかという問題意識の下、自分はレイヤーという概念を提示したので、この後の発表で深掘りできればと思います。

ちなみにレイヤーについて、難波さんは「無限に重ねることが可能=終わりがない」という解釈を提示されていました。この見方もまた新鮮だったのですが、自分はアルゴリズムが強制する「終わりのない」閲覧、プラットフォームへの依存から身を引きはがすことをこの本の課題としているので、少し言葉遣いを整理しておきたいなと。

確かに難波さんの言う通り、レイヤーは原理上無限に重ねることができますが、そのレイヤー自体は目に見えないものです(Photoshopの、何のオブジェクトも配置されていない「透明レイヤー」を想像してください)。

無数に重なっているレイヤーの存在を意識しつつ、しかし過剰に見透かそうとしない、「半透明」な知覚の中に留まること。元は制作者側の用語である「レイヤー」は、鑑賞者の側から捉えた際には「(意識の)中断」のための概念となる。この点を意識しながら発表を聴いていただけると幸いです。

3. 「短い作品」の評価について

そして三点目、「ソフトウェアとの協働の中で生まれてくる、MVやショートクリップのような短い作品をどう評価するか」ということについて。

「短い」というのは結局、TikTokやYouTube Shortsのような、短い動画しか上げることのできないプラットフォームへの最適化の結果でもあります。単に「短い」という理由だけで評価するのでは、プラットフォーム優位の構造を肯定することにも繋がってしまう。

ですので、今回の発表ではカバーできないのですが、本来であれば既存の映画も含めた生態系的なモデルの中で、個々の映像表現の特徴を細かく見ていかなければいけないのだろうと思います。

では、少し長くなりましたが、ここから本編に入っていきたいと思います。

『「世界の終わり」を紡ぐあなたへ』解題

まず、『世界の終わりを紡ぐあなたへ――デジタルテクノロジーと「切なさ」の編集術』という拙著のタイトルについて、それぞれの言葉に込めた意図をお話しします。

・ 「世界の終わり」

これは「作品という世界」の「終わり」を意味しています。

現代の映像鑑賞の体験においては、ある作品を配信プラットフォーム上で観たら、閲覧履歴を学習したアルゴリズムが次の作品を延々とリコメンドしてくるという、プラットフォームのために「観る」という「労働」を強制させられるような側面があります。そうした構造から「作品」という単位を、今どのように取り戻すかという問題意識で付けました。もちろん、〈セカイ系〉というジャンルが物語上「世界の終わり」を描きがちな点にもかけていますが、主にはメディア論的な関心によるものです。

・ 「あなた」

〈セカイ系〉の典型的な説明に照らせば「主人公の恋人か、それに準ずる大切な誰か」のことだと思われるでしょうが、私の含意としては「作品の制作者」のことです。

この本の中で扱っているような、つまり「世界の終わり」を意識した作品を作っている・あるいはこれから作ろうとしている作家の方々……過去・現在・未来の制作者に向けて付けています。ひいては、プラットフォームによる「終わりのない」コンテンツ消費を強制される時代に抗うような作品を作る/鑑賞するとは、どういうことなのかを問おうとしています。

・ 「切なさ」

現代は、作品を鑑賞し終えて「寂しいな」と余韻に浸るという体験が、非常に難しくなっている時代と言えます。SNSで他人の感想や考察動画を見に行きたくなる誘惑が常にあり、特にマス向けのエンターテインメント作品では、企画段階からそうした行動を促す設計になっています。

IPに関心を持たせ続け、プラットフォームの滞在時間を増やすための囲い込み。そういったコングロマリット的なシステムから身を引きはがして、「あの作品本当に良かったよな」と噛み締める感覚の中にしか「切なさ」は宿らない。そういった問題意識の下に提示しているキーワードです。

・ 「編集」

先ほど難波さんが整理してくださった「レイヤー」という概念にも関わるもので、ソフトウェアを用いて既存の作品をサンプリング、あるいはコラージュして新しい作品を作るという制作スタイルを意味しています。

〈セカイ系〉の再定義と情報インフラの変化

続いて、改めて私の注目する意味での〈セカイ系〉とは何かについて触れておきたいと思います。

前島賢さんの『セカイ系とは何か』という著作や、最近出版された渡邉大輔さんの『セカイ系入門』などで定義が語られていますが、私が重要視するのは、「セカイ系」という言葉を最初に使い始めたとされるネットユーザー「ぷるにえ」さんの言葉です。

セカイ系というのは単純に話のジャンルを指しているだけではない。テーマでありストーリーでありキャラであり設定であり、そういった諸々から醸し出される独特の『っぽさ』がセカイ系[1]

つまり、うまく言語化できないけれどなんとなく共有されている「っぽい」という感覚を共有するためのコードとして、「セカイ系」という言葉は構想されたのです。

『セカイ系入門』で渡邉大輔さんは、私の本を「最新のセカイ系批評」として取り上げつつ、「セカイ系的な想像力のハードコアが、活字から音楽へとはっきり移行した」ことを指摘しています。確かにそういう整理もできるなと思いつつ、しかし著者としては少し異なった印象も持っています。

〈セカイ系〉の時代、つまり2000年代のインフラは、PCとインターネットでした。送受信できるデータ容量が少なく、画像や映像をやり取りすることができなかったからこそ、「テキストサイト」や「ブログ」が発達した時代です。つまり、言葉でしか感覚を共有できなかったからこそ、「セカイ系」というタグが必要とされたのです。

対して2010年代から現在に至るまでのインフラは、スマートフォンとクラウドストリーミングです。2006年~2007年が象徴的で、iPhoneの発売、Twitterのサービス開始、YouTube・ニコニコ動画のサービス開始などがすべて重なっています。こうしたデバイスやプラットフォームが織りなす環境によって、元々の「セカイ系」という言葉が示そうとしていた「っぽさ」「あるある」といった感覚を、音楽やイメージ、それを組み合わせたMV的な非言語的手段によって共有することが可能になりました。

つまり、私はインフラの変化に伴う「非言語的なものから非言語的なものへの推移」自体を問題にしたかった。そのためのいわば梃子として、〈セカイ系〉という言葉を用いているのです。

[1]2021年のSNS投稿より。北出作成のまとめ「テキストサイト「ぷるにえブックマーク」元管理人による〈セカイ系〉の再定義」参照。

https://posfie.com/@sr_ktd/p/VHbRINd

〈セカイ系〉の文体――イメージと物語を繋ぐもの

自分には日頃SNSで「セカイ系」という言葉がどのように使われているのかチェックする習慣があるのですが、その用法は大きく二極化していると感じます。

- イメージのレベル: パラレルワールド、ループ、極端な時間跳躍、カタストロフなどの表象。

- 物語のレベル: 「きみのためなら世界を犠牲にする」といったような、登場人物のヒロイックな行動。

前者は肯定的ないしはフラットな意味で、後者は「社会の描写を欠いている」「世界はそんなに単純じゃない」といった批判的な文脈で使われることが多い印象です。

この二極化の背景には、イメージと物語を繋ぐ「文法」や「文体」への視点が欠けていることがあると考えています。小説だったら改行の位置、映画であったらカットの繋ぎ方、ゲームであったらプログラムによるインタラクションの制御などがそれにあたります。

そして〈セカイ系〉特有の文体とは、「詩的なモノローグ」と「シーンの論理的整合性を欠いた接続」だと自分は考えています。

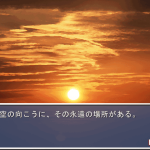

例として、1998年のPC向けノベルゲーム『ONE~輝く季節へ~』を挙げたいと思います。

主人公と幼馴染の女の子が登校する、日常的な風景を描いたシーンをクリックで読み進めていくと、唐突に夕焼け空の静止画が現れ、ポツリポツリと短文で区切られた意味深なモノローグが挿入される。

『ONE~輝く季節へ~』より。

本作のメインライターである麻枝准は、村上春樹の『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』の影響を受けています。当時のPCのスペックに起因する、一度に表示できるテキストの行数や、限られた枚数の静止画しか使えないという制約の中で、「世界の終わり」的な静謐さと「ハードボイルド・ワンダーランド」的な日常・活劇の切り替わりを表現した結果、独特の「文体」が生まれているのです。

「断片性」と「超越性」の美学

ここまでの議論を踏まえて、〈セカイ系〉とは一つの「美学」を表していると言えます。そこには二つの系列があります。

- 断片性: 物語的な線形性を破壊して生じた断片を、レイヤー的にコラージュする。象徴的なイメージは「廃墟」。

- 超越性: どこに届くかもわからない言葉や声を、大切な誰かに向けて祈るように呟く。象徴的なイメージは「青空」。

新海誠の『秒速5センチメートル』には、主人公が初恋の人を想いながら、どこにも送信することのないメールをガラケーで黙々と打ち続けるというシーンがあります。本作は現代劇ですが、その空想の中では、惑星規模のカタストロフと、顔の見えない初恋の相手の姿が並置されます。

『秒速5センチメートル』より。

何もかも無に帰してしまうような「世界の終わり」を希求するとともに、なお大切にしたい誰かへの想いがある……「破壊」と「祈り」が表裏一体をなしているのが、〈セカイ系〉の美学の特徴と言えます。

これはポストモダンにおける「崇高」や「ロマン主義」の変奏とも言えるでしょう。ご存知の通り、近代のロマン主義絵画を象徴するイメージも、「青空(自然)」と「廃墟」でした。

ポストモダン建築を代表する磯崎新は、二十歳で迎えた終戦直後の風景が忘れられず、以後建築家として活動していく際の原点となっていると折に触れて語っています。

いくら努力して建築物を作ったとしても、いずれ必ず青空という名の空虚に返っていってしまう。そんなループ的な諦念を、どのように自分の中で意味づけていくか。

あらゆる爆音や噪音が停止して、1945年8月15日、日本列島は雲ひとつない抜けるような青空だった。一瞬の空虚を私は体験した。その後つづけた私の迷走は旋回して、いつもあの一瞬の空虚としての青空に戻っていく。

このポエティックなフレーズは、彼の最初の著作である『空間へ』が文庫化された際に当時のことを振り返って書かれた文章からの抜粋です。圧倒的な破壊を受け入れた上でなお残る「祈り」のようなものが、「作る」ためには重要になることを示していると思うのです。

『エヴァンゲリオン』の庵野秀明監督も同様です。2021年に完結した「新劇場版」のシリーズは、セル画で作られていた1990年代の『エヴァ』の素材をPCに取り込み、フルデジタル化して再構築するプロジェクトとして2007年に始まりました。

庵野さんは新劇場版の開始とともにカラーというスタジオを立ち上げましたが、これは経営が傾き始めた元の制作会社・ガイナックスの窮状を鑑みて、『エヴァ』というタイトルを守るための行動でもあった。庵野さんはその後、「アニメ特撮アーカイブ機構」というNPOを立ち上げてアニメ文化の保存にも尽力されていますが、根底にあるのは「(フィクションを)作る」という営みに対する「祈り」だと言えるでしょう。

前作『Q』から9年の時を経て公開された『シン・エヴァンゲリオン劇場版』でも、この構造は反復されています。前作の出来事で傷ついた主人公・碇シンジが、廃墟での内省を経て立ち上がり、最終的に『エヴァ』という作品世界そのものを作り変えて他のキャラクターを作品の外へと送り出す。そして、彼だけが青空の下に取り残されるというラストが描かれました。

『シン・エヴァンゲリオン劇場版』より。

破壊と作り直しのループの中で、いかに人間性を立ち上げ直すか。磯崎新も庵野秀明も、ポストモダンの制作者として共通の、〈セカイ系〉的な主題を抱えていたのです。

「天使」の変容と「水平的な崇高」

ところで、「崇高」と人間の媒介者として、キリスト教世界では「天使」という存在が考えられてきました。この「天使」という表象がどのように扱われているかを見ることで、現代のデジタル環境における「崇高」の位置、ひいては〈セカイ系〉のあり方の変化が見えてきます。

補助線として触れたいのが、現代美術家の梅沢和木さんの作品です。その作品は、ネット上の既存のキャラクター画像を破壊・再構築することで、概念的な意味での「キャラクター」の輪郭を立ち上げ直すような作風を持っています。破壊する際には、目や髪型など、「これはあのキャラクターのものだな」と同定できるレベルに留めることで、鑑賞者の集合的記憶に作用するようになっています。

しかし直近の梅沢さんの作品は、破壊のレベルが針の先で引っ掻いたような、糸のように細いものになっていて、その中から人型ではない、幾何学図形のようなイメージが浮かび上がるという構造となっています。

梅沢和木《AA》(2025)

この幾何学図形のイメージは、『エヴァ』の新劇場版『序』のクライマックスで立ちはだかる「第6の使徒」を彷彿とさせます。『エヴァ』に登場する敵である「使徒」は、聖書に登場する天使の名前をつけられており、元はひとつの幹から人間と枝分かれした生命体として設定されています。「第6の使徒」はテレビアニメ版では「ラミエル」と呼ばれており、番号も「第5の使徒」でした(以下、便宜的に同一の「ラミエル」として扱います)。

『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序』より、「第6の使徒」の挙動。

ラミエルは『序』において、1990年代当時のアナログ作画では決して表現できなかったであろう、きわめてコンピュータ・グラフィックス的な変形を行います。これはつまり、新劇場版のラミエルを構成する素材が、テレビアニメ版には存在しないことを意味します。CGで描かれたラミエルは、先ほど〈セカイ系〉の美学のベースにある想像力として説明した、「破壊と作り直しのループ」の外側からやってきた存在だということです。

梅沢さんの作品に組み込むことも難しいでしょう。静止画状態ではつるりとした幾何学図形にすぎず、破壊して再配置したところで「これの元ネタはあのキャラだ」と同定できるような固有の部分=キャラクター性を持っていないからです。

『序』は2007年、「スマホとSNSの時代」の始まりに公開されている。ラミエルが「新しいデジタルの天使」とでも呼ぶべき存在として表れたことは非常に象徴的です。

〈セカイ系〉の時代、つまり2000年代においては、「キャラクター」が超越的なものに接続するための媒介者でした。画像編集ソフトを駆使し、既存の画像を破壊して、それを素材にして新たな作品を作る……梅沢さんはそうした同時代的な感覚を体現する作家でもあったわけです。

しかしスマホ時代においては、フィルターをかけてシェアするだけで、ある程度自己表現の欲望が満たされる時代になった。そんな中「天使」という表象は、自分自身を加工して、ネットワークの中に流通させていくための意匠として現れるようになる。拙著の中ではこうした状況と適合的な、「天使界隈」というファッションの潮流を紹介しました。

つまり、それまでは潜在的だった「作品をわざわざ作るまではいかないけれども、自己表現はしたい」人たちが、スマホの普及によって大量に顕在化するようになった。だからこそ、そのようにしてインスタントかつ大量に生産されるイメージとの違いを明確にするために、梅沢さんはより過激にキャラクター画像を破壊するようになっていたのでしょうし、そこから立ち現れる「天使」も、人型のいわゆる「キャラクター」図像からは遠く離れた、幾何学図形のような図像になっていったのだと思うのです。

ラッパーのTohjiがフェスで天使の羽根のような映像を背負い、ワイヤーで宙を舞う姿は象徴的です。ここでは彼は超越への媒介者ではなく、彼自身がオーディエンスにとっての超越的な存在となっています。オーディエンスはスマホを掲げて彼を撮影し、SNSで拡散します。

しかしライブが終わって、フェスのハッシュタグで検索すれば、自分以外にも無数にTohjiのことを撮影した写真がタイムラインに並びます。これによって自分とTohjiとの間に築かれたはずの特別な関係は並列化されてしまいます。

さらに言えば、Tohji自身もSNSアカウントを持っています。プラットフォームの視点から見れば、超越的な存在などどこにもおらず、ただ並列な「ユーザー」がいるだけなのです。

かつて「天使」とは、私たちのいる地上から垂直方向に伸びたところにある、超越的な次元との媒介者として必要とされたものでした。それを私たち自身が身に纏う表象になったということは、すなわち「超越」に至る回路が失われたということである。

これを美学者の星野太さんは、『崇高のリミナリティ』で「垂直的な崇高」から「水平的な崇高」への移行と表現しています。そしてこの図式を援用して、渡邉大輔さんの『セカイ系入門』では、「推し」こそが「水平的な崇高」の対象であると論じられています。

しかし、そこには「超越らしきもの」としての「推し」はいても、〈セカイ系〉の美学において重要だったはずの「祈り」が失われていると思うのです。

スマートフォンを掲げて撮った写真は、すぐにSNSに投稿されて拡散数とインプレッションをめぐるゲームに巻き込まれてしまう。ライブ配信に投げるスーパーチャットも、金額によって配信者の目に留まるかの確率が変わってしまう。神社で「祈り」を込めて投げるお賽銭とはまったく異なります。

この「祈り」こそが、作品との出会いを自分だけの大切なものとして……「シェア」や「考察」のためではなく、出会いの時点に留まる感覚として必要なものだと私は考えています。

そして冒頭に述べたように、「切ない」という感覚は「出会い」の地点に留まる中からしか生まれることはないと思うのです。

〈エーテル〉とは何か

ここでようやく、本日の講演タイトルである「Y2K」と「エーテル」の話に進むことができます。

エーテル(Ether)とは、かつて光を伝える媒体として実在が信じられた架空の物質です。相対性理論によって科学的には否定されましたが、「情報を伝える透明な媒体」の比喩としては依然として機能しています。1970年代から開発されている、インターネットを支える技術・イーサネット(Ethernet)の語源ともなっていることから、コンピュータを介して遠く離れた場所に情報が伝わることが魔法のように捉えられていた時代の名残として〈エーテル〉を考えることができます。

たとえば、岩井俊二監督による2001年公開の『リリイ・シュシュのすべて』という映画では、リリイ・シュシュという架空の歌姫の音楽性が「エーテル」という言葉で形容されており、当時のインターネットにおいて重要だったBBS(匿名掲示板)でのファン同士の交流が、リリイ・シュシュの音楽を聴く体験とオーバーラップして描かれます。地方都市で鬱屈とした日々を送る少年が、インターネットと音楽を介して「どこか遠く」を希求する心情が柔らかな光に満ちた映像に乗せて描かれる、〈エーテル〉的な美学がこの上なく反映された映像作品です。

そしてもうひとつのキーワードが「Y2K」です。これはYear 2 Kilo=2000年が語源となっています。2000年になった瞬間、西暦の1000の位が切り替わることで情報システムがクラッシュすると騒がれた「2000年問題」も、海外では「Y2K Problem」と呼ばれていました。そんな当時の空気感を反映する美学的なイメージに対して使われる言葉です。

「Aesthetics Wiki」という、インターネットで生まれた美学に関する用語がまとまっているサイトがあります。同サイトの「Y2K」の項目によれば、近年は日本で言えば「たまごっち」や「アムラー」ファッションなど、単に当時の流行りものに対して「Y2K」と言われるようになったと記載されています(日本では似た意味合いの言葉として「平成レトロ」があります)。当初「Y2K」として定義されたものとは分離する必要が生じ、今ではそちらは「Y2K Futurism」として区別されるそうです。

私が〈エーテル〉と親和性が高いと考えている美学は、厳密にはこの「Y2K Futurism」に相当します。流体的でメタリックなCGと、水や空気の流れを可視化したような質感のCGが、その象徴的なイメージです。本の中でも触れましたが、Macの「Aqua」、Windowsの「Aero」のように、UIデザインが流体のイメージで開発されていた時代があるのです。

Aesthetics Wikiの「Y2K Futurism」ページより引用。

そして、ここで言う意味での〈エーテル〉を現代において復活させようとしているのが、メディアアーティストの落合陽一さんなのです。彼の最初の著作『魔法の世紀』の中には、以下のような記述があります(ここで言う「場」が、別の箇所では「エーテル」と言い換えられています)。

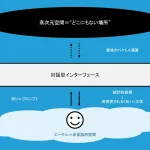

従来のインターフェースという考え方は、人間と物体を分けて考えていますが、本当は人間もまた物体です。〔…〕だから、僕は物体と人間の二分法ではなくて、むしろ物体と情報のやり取りを考えて、その中間インターフェースとしてある形式的な「場」――より正確には、コンピュータによって計算することで、「場」の捉え方が再現可能になるような空間を考えました。

彼が実現しようとしているのは、絵画から映画まで連綿と続く、フレーム(額縁)によって切り取られた「窓」を通じて世界を把握するという近代的なモデルを解体し、フレームそのものをなくすということです。ご存じの方も多いと思いますが、彼はメディアアーティストという肩書きで活動しつつ、大学で教鞭をとる工学系の研究者でもあり、ベンチャー企業を組織してホログラフィック・ディスプレイのような新しいメディア装置の開発に取り組んでいます。

つまり落合さんは、コンピュータ科学の知見を用いて、「光そのもの」をメディアとして実装しようとしているのだと言えます。

このような落合さんの「エーテル」観は、生態心理学者ジェームス・ギブソンの「包囲光」という考え方にも通じていると思います。これは、まず自分の身体(眼)が先にあって、対象を見るというモデルではなく、「光そのものが先にある」ということを重視するモデルです。

光の中から対象、たとえばコップが立ち上がってくるわけですが、対象を「コップ」としてまとめ上げる情報を、首を動かしたりして光の中からピックアップしているのが身体である。つまり「自分の身体」というものは、世界が立ち上がるのに応じて後から見出されるものである……そんなモデルと言えます。

放射光(左)と包囲光(右)

『魔法の世紀』における落合さんのメディア史観を整理すると、PCという、フレームで区切られているという意味では絵画や映画の延長線上にあるメディアから、一人ひとりが手に持つスマートフォンへの変化があった。その先にホログラフィック・ディスプレイのような、光そのものをメディアとして扱う技術があるという流れになっています。

ちなみに、この過渡期にある技術として「VR」というものを位置づけることができます。HMD(ヘッドマウント・ディスプレイ)によって頭をすっぽりと覆うことによってフレームを消去し、「光が向こうからやってくる」体験ができる技術であるものの、身体を自由に動かすことは難しい。現実の空間との乖離も生じるので、ギブソンが言うところの「身体を動かして、包囲光から情報をピックアップする」ということもできないわけです。

HMDの中で立ち上がる世界は、あくまでVRクリエイターの設定したものに限られる。「見る」モデルからの脱却という意味では、確かに落合さんが提示するパラダイムシフトの流れの中にあると言えますが、その到達点であるとは言い難いでしょう。

ともあれ、ホログラフィック・ディスプレイが一般化されるまでは時間がかかります。現在のスマホを中心とした環境は、フレームこそなくなりましたが、包囲光とのインタラクションは考慮に入っていない。

タッチパネルは「指先で触って情報を操作できる」だけであって、画面の向こう側のコンピュータは、画面のこちら側にある身体と世界(光)との関係を理解しているわけではないのです。仮に「スマートフォン自身の視点」というものがあるならば、いわば「身体だけが浮遊している」ような状態です。

そして、その「浮遊する身体」が何に紐づけられているかというと、SNSのアカウントという単位なわけです。

拙著では「浮遊するセルフイメージ」という表現で、セルフィーを加工して作られる現代的な「天使」の表象を分析しました。

「天使」は本来、人間の言葉を「祈り」として受け止め、超越的な次元へと橋渡しする存在でした。しかし今では人間自身が「天使」のふりをしながら言葉を発している。

それが本の最後でも指摘した、現代においては「祈り」の場所がなくなっているということの意味だし、本来誰に聴かせるべきでもない「独り言」であるはずの「祈り」が万人に可視化されているために、SNSでは日々舌禍が絶えないのだとも言えるでしょう。

AIとの対話と「文体」の回復

この状況を解きほぐす可能性があるのが、AIとの対話だと私は考えています。

対話型インターフェースを備えたAIは、一見人格的な返答を返しているようですが、身体を内部モデルとして持っているわけではありません。統計的に人間の使う言葉の並びを解析して、返答文を生成しているだけです。

ですがスマホと違い、タッチパネルを挟んだコンピュータと身体の間の非対称な関係があるわけでもなく、AIと人間の間にあるのは。純粋に言葉だけです。

AIは大量の文章を解析して、平均値的なテキストを返します。そこでは、自分の紡ぐ言葉が持つ固有性、すなわち「文体」が逆説的に浮かび上がると言えます。

ビジネス用途、つまり定量的な目標を達成するためのプロンプトの書き方がウェブ上にはたくさん転がっていますが、あえてそこから外れることで、スマホ時代の「浮遊する身体」を、アカウントに紐付けられる「天使」とはまた違う形で、立ち上げ直すことができるのではないか。

ちなみに落合陽一さんも、〈セカイ系〉の代表作である『イリヤの空、UFOの夏』を「特筆すべきは天才・秋山瑞人の自由な文体が人称を超えて語りかけてくる圧倒的な筆力にある」[2]と、「文体」の観点から評価しているのは興味深い点です。

AIはその内部において、単語を「高次元空間」に配置して、その「意味的な距離」を検索していると言われます。言葉が「(人から人へ)意味を伝えるための乗り物」ではなく、それ自体が「空間に広がる検索対象」として捉えられるようになることで、「身体」という概念もまた事後的に立ち上がるものとして再定義されるはずです。

[2]「BRUTUS」のウェブ版に掲載。(Internet Archiveで復元)

https://web.archive.org/web/20200509042232/https://brutus.jp/article/838/33978

「祈り」による人間性の再起動

まとめになります。〈エーテル〉の美学とは、「断片性」と「超越性」からなる〈セカイ系〉の美学の次なる展開であり、音楽やイメージのような非言語的なものを媒介する〈エーテル〉が第一義的な存在となる世界観です。

そこでは、「主体が世界に対峙する」のではなく、「世界こそが先にある」。超越との媒介者としての「天使」は消滅し、自己と超越の境界も曖昧になる。

そのような、『エヴァ』のクライマックスで描かれた「人類補完計画」のような、あるいは落合陽一さんが「null²」で提示した、あらゆる境界の「ヌルヌル」な融解というコンセプトが具現化されたような世界で、いかにして人間性を立ち上げ直すことができるのか。

そこで重要になるのが「祈り」と「文体」です。

AIの対話型インターフェースの向こう側にある「どこにもない場所=高次元空間」に向かって、マニュアル的なプロンプトではなく、自分なりの癖だらけの言葉を「祈り」のように投げること。

AIが返すもっともらしい文章に対する、かすかな違和感に耳を澄ますことが、非言語的で境界のない〈エーテル〉的なリアリティの中で、人間性を回復する契機になる。

〈セカイ系〉とは、元々「っぽさ」「あるある」といった、非言語的なイメージを共有するためのタグでした。

つまり〈セカイ系〉を問題にするということは、言葉とイメージの関係について考え直すということであり、それはスマホ・SNS時代、さらに生成AI時代において最も重要なテーマについて改めて考えることである。私はそう考えています。