「書く」ことの分裂、あるいは生成AI時代の「言葉」と「空間」について

北出栞

芸術作品を完成させる行為を表現する際に、「作る」という動詞が使われる。「作る」が「物理的な素材の組み立て」を指すというイメージは、なかなかに拭い去りがたいものだ。

ところで、小説や詩は「言語芸術」と呼ばれる。これらを完成させる行為は、「作る」より「書く」と表現されることのほうが多いのではないだろうか。そのとき素材となっているのは、言葉という、物理的な対応物を持たないものである。

一方で、言葉は意味を運ぶための入れ物……「箱」でもある。こちらの側面を取り巻く状況は、ソーシャルメディアの台頭によって、近年特に大きく変容を迫られていると言えるだろう。

「書く」という動詞における、「素材」と「箱」という二つの性質の分裂。本稿では、福尾匠、千葉雅也といった哲学者・批評家や、岸裕真、布施琳太郎といったアーティストの著作を参照しながら、この問題について考えていく。焦点となるのは、印刷物からインターネットへとその舞台を移してきた言葉の「流通」をめぐる問題と、生成AIという新たな「空間」モデルを備えたテクノロジーの出現である。

「創造の領分」の区別と言語芸術の位置

哲学者・批評家の福尾匠は『非美学』において、「普遍的創造」のようなメタ的な審級を想定することなく、哲学・芸術・科学といった諸実践を、それぞれ異なる「創造の領分」として区別すべきだと述べている。

「普遍的創造」という観念ほどわれわれを実践から遠ざけるものはないだろう。創造が普遍的であればそれに取り組む意味など最初からないのであり、それは実践から降りる口実にしかならないだろう。神による万物の創造を万物の自己創造に取り替えても何も変わらないし、「誰もがクリエイターだ」という言葉は、メガプラットフォームと広告による二重の搾取を覆い隠す方便であるということを、われわれは嫌というほど思い知らされてきた。[1]

しかし、『非美学』(の元になった博士論文)と並行して書かれた文章を集めたという『ひとごと』を読んでもわかる通り、福尾が執筆の対象としてきたのは基本的に、インスタレーションと呼ばれる「物理空間に物を配置する」芸術である。彼が「哲学」との分離を促す「芸術」とは、あくまで物理的な空間を前提としたものであることには注意しなければならない。

「物の配置」を前提とした芸術観に対して、哲学や批評を「言語的な創造行為」として置く図式の中には、「言葉という素材」の組み合わせによって生み出される芸術ジャンル……すなわち小説や詩といった「言語芸術」をうまく位置づけることができない。

そもそも、言葉は物理的な空間を占有することなく、意味論的な空間の中に位置を占めるものである。福尾の芸術論が前提とする「物の配置」という論点は、物理空間から意味空間へとそのモデルを拡張することが必要なのではないか。

[1]福尾匠『非美学――ジル・ドゥルーズの言葉と物』(河出書房新社、2024年)

言語芸術とデジタルテクノロジー――レヴィの情報哲学から

言語芸術とは、見たこともない言葉の順列組み合わせを行うことで、新たな意味論的空間を立ち上げる芸術だと言えるだろう。実体化されていないが、その可能性は潜在している。そうした空間の性質を、ジル・ドゥルーズは潜在的 Virtual という言葉で表した。

ドゥルーズ哲学の影響を受けつつ、さらに現代の情報技術と関連させた哲学を展開しているのがピエール・レヴィである。レヴィは物事の存在のあり方について、「ポシブル」「リアル」「ヴァーチャル」「アクチュアル」という四つの類型化を行い、その相互関係を論じた。

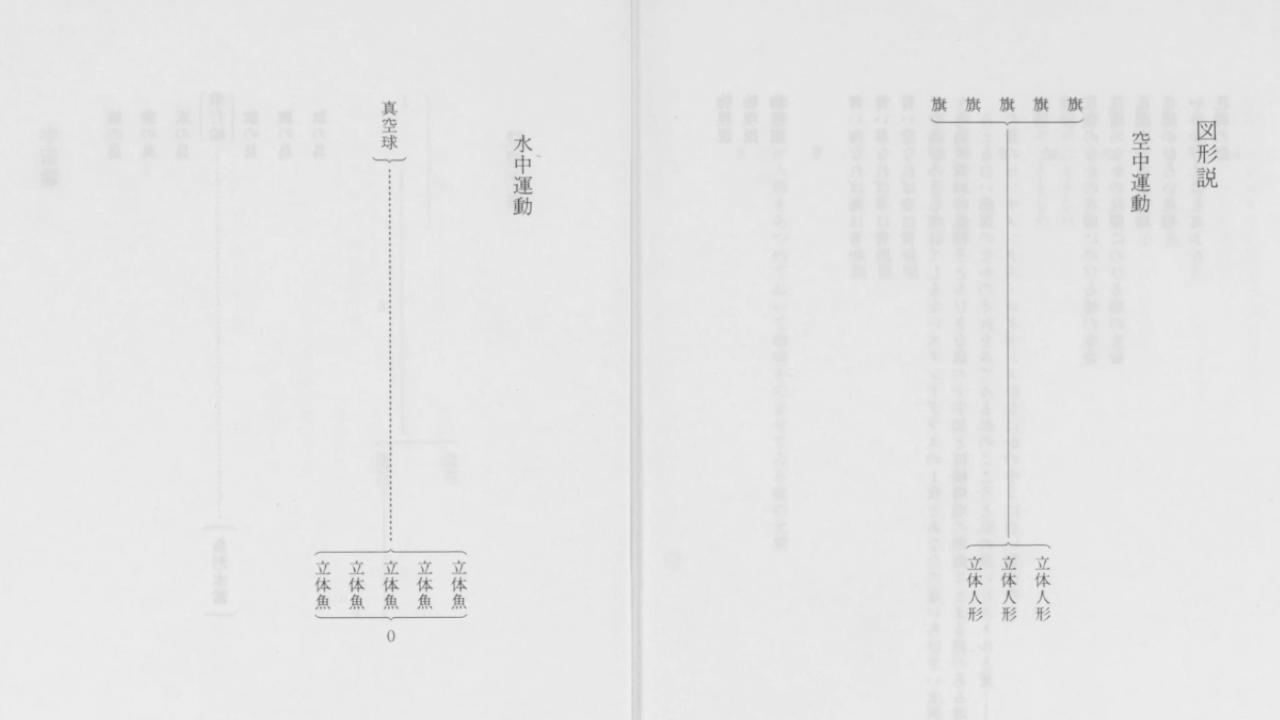

レヴィの著書『ヴァーチャルとは何か?』(原著1998年)を元に、筆者が整理したものが以下である。

① ポシブル(Possible / 可能的)

定義:すでに構成されているが、まだ実現していない状態。

特徴:本質や決定事項はすでに決まっており、現実との違いは「存在の欠如」だけ。

例:コンピュータ内のデータ、プログラムのコード、デジタル的な記録そのもの。

② リアル(Real / 現実的)

定義:ポシブルなものが、物質的・物理的に具現化した状態。

特徴:ポシブルの選択的実行であり、ポシブルなもののコピーにすぎない。

例:印刷された書類、ディスプレイに表示された画像、再生された音楽。

③ ヴァーチャル(Virtual / 潜在的)

定義:リアルには存在しないが、ポシブルとも異なり、問題提起的な複合体や、力の結節点として機能するもの。

特徴:特定の形を持たず、常に変動し、「解決」を求める。

例:未解釈のテキスト、ソフトウェアが抱える潜在的な機能性。

④ アクチュアル(Actual / 顕在的)

定義:ヴァーチャルな問題に対する「解決」として生み出された出来事や行為。

特徴:「創造」であり、「発明」。ヴァーチャルなもののコピーではない。

例:読書という行為(解釈)、ソフトウェアを特定の状況で使いこなすこと。

レヴィによれば、これら四つの概念は、以下のプロセスによって絶えず循環している。

❶ 実現(Realization):ポシブル→リアル

あらかじめ用意された選択肢から一つを選び、物質化すること。創造性はなく、単なる実行や表示に過ぎない。

(例:データを画面に表示する)

❷ ポテンシャル化(Potentialization):リアル→ポシブル

現実の事象をデータ化・コード化し、ストックすること。デジタル化の本質的機能。

(例:文書を電子ファイルとして保存する)

❸ アクチュアル化(Actualization):ヴァーチャル →アクチュアル

潜在的な「問題」に対して、独自の「解決」を与えること。

(例:読者がテキストを読み、独自の解釈を行う)

❹ ヴァーチャル化(Virtualization):アクチュアル→ヴァーチャル

個別の「解決」を、再び一般的な「問題」へと戻し、共有可能なリソースにすること。

(例:個人の体験を普遍的な問いとして再定義する)

レヴィがこの本を著した90年代において、コンピュータは確かに、あらかじめ記述されたデータを呼び出すだけの「ポシブル(可能なもの)」の機械であったかもしれない。しかし、生成AIの登場はこの前提を覆しつつある。

生成AIは、固定的なデータを正解として「検索・表示」するのではなく、確率分布という流動的なパラメータの中から、その都度もっともらしい解を「生成」する。「ポシブル⇄リアル」の次元ではなく、人間にしかできないと思われていた「ヴァーチャル⇄アクチュアル」の次元に近い言葉の扱われ方がなされるのである。

「紙」から「ネットワーク」、そして「置き配」へ

言葉の流通は、「どういった経路を辿るか」「どんなメディアに載せられるか」といった、時代ごとの情報インフラによって規定される。レヴィによる整理で言えば「ポシブル⇄リアル」の次元の話だ。

かつて蓮實重彥は「印刷物」という表層を思考の条件として捉え、それが「紙」という物質に定着して流通することの社会的な「制度」を問題にした。

人々は、現在、自分が捕えられている世界を、「印刷物」の氾濫する空間だとあっさり信じてしまう。現代を活字文化から映像文化への危機的な変動期だと断言する無邪気な魂たちのまわりにも、動く「印刷物」たるテレヴィジョンの横長の画面が、たぶん「壁」にとっては不本意な装飾的な突出部として、ことのほか珍重されているのだから、「印刷物」の洪水はとどまることを知らない、と彼らは考える。〔…〕だが問題は、それが書籍であれテレヴィジョンであれ、現代の知的頽廃を「印刷物」の氾濫と結びつける思考そのものにあるのだ。洪水としてあたりに溢れているという「印刷物」にとって、「紙」がまるで空気のような環境に似て、無限に存在するかのように議論が進展してしまう事態に誰もこだわりを持とうとしない点が、いかにも不気味であるのだ。「紙」が無尽蔵な資源でも遍在的な環境でもなく、その生産量も、交換の形態も、流通の過程も、配分の方式をも厳密に統御しうる「制度」の中でのみはじめて「紙」として機能しうるというきわめて具体的な現実。[2]

その後、紙に代わって言葉の流通を担うようになったのは、ソーシャルメディアをはじめとする非物質的なネットワークである。千葉雅也は、現代のメディア環境において言葉の流通は情報インフラの不安定さによって(逆説的に)規定されると論じた。

「大きな非物語」としてのデータベースは、理念的な「物自体」のように想定される限りにおいて、大きな家でありうるだろう。けれども、〔…〕情報ネットワークのインフラはいたるところで途切れているし、アクセスの集中や様々なトラブルによってサーバーは「落ちる」。インターフェイスによって可視化される情報はつねに部分的でしかなく、膨大な検索結果やTwitterの履歴を辿ろうとしても私たちは疲れてしまう。あるいは、検索するべきキーワードを忘却する……。それが現実であり、それ以上の理念的な現実はないのだと、存在論的にそう考えてみるのである。

(中略)

私たちは、常時接続している最中において、なんらか複数のしかたで常時切断されている。図書館の時代と比べて、高度情報化の時代は、知の流通を加速させると同時に、知と非知、接続と切断の明滅をますます加速させるのであり、その明滅のリズムによって歴史のcorpus(引用者註:「データベース」と同義)をいっそう多孔的に塑形するのである。[3]

物理的な基盤を介さない言葉の伝達は、アクセス・シェア・検索といった、「接続と切断の明滅」=リズムに依存する知覚体験として再編成される。「書く」という行為も、より大きな文脈への接続を目指すものではなく、繰り返される切断と再接続の境界に言葉を「置く」行為として再定義されることになる。

福尾はこのような特徴を持つ現代について、「置き配」的なコミュニケーションが全面化した時代だと指摘する。記事や「ポスト」といった単位によって、言葉をパッケージングすること自体は誰にでも簡単にできるようになった。商品の「置き配」を可能にするRFIDのように、「アカウント」に紐づくソーシャルメディアを前提とした流通空間においては、記事や「ポスト」はその意味を開封されないまま、それを書いた人物の属性や立場といった「メタデータ」ばかりが共有されていく。

空間はいるべき場所といてはいけない場所に分割され、物はドアの前に置かれ、飲食店からはサービスが消失し店舗はイートイン・スペースつきの工場と区別がつかない。

そしてわれわれは言葉を、何かを「伝える」ためでなく、言われたことのメタカテゴリーを奪取・占有するために用い、それをハッシュタグにまで圧縮することを政治的言論だと思っている。[4]

こうして言葉を「書く」という行為自体が、新しい意味を生み出すための行為ではなく、メタ情報の書き換え合戦に参入するための行為へとすり替わっていく。このように「置き配」された箱の中身、すなわちブラックボックス化された意味の生成空間へのアクセス権が失われている時代に存在感を増しているのが、「言語化」というバズワードなのだと言えるだろう。それは自身の直面するブラックボックスの中身を解き明かすことを諦め、誰かの発した言葉を借りて「本当は私もそう思ってた!」と、思考停止と現状追認のために使われているのである。

[2]蓮實重彥『表層批評宣言』(ちくま文庫、1985年)

[3]千葉雅也「インフラクリティーク序説――ドゥルーズ『意味の論理学』からポスト人文学へ」、『思想地図β vol.1』(コンテクチュアズ、2010年)所収

[4]福尾匠『置き配的』(講談社、2025年)

大規模言語モデルの「高次元空間」

蓮實‐千葉‐福尾の問題意識は、哲学・批評という、ある対象「について」の散文――原理的に二次的なものである――を書くことを生業とする人間として、その「流通」の条件を見つめ直そうとしたものである。しかし「流通」というトピックへの焦点化は「今は長い文章の読まれない時代だから、YouTubeもやったほうがいい」的な、マーケティング的な議論に着地するのが関の山とも言える。

こうした議論においては、言葉の意味の伝達ツールとしての側面ばかりが強調され、その「素材」としての性質が見過ごされている気がしてならない。言葉の「素材」としての核心とは何なのか? ここで補助線となるのが、レヴィの言うところのヴァーチャルな空間モデルを実装したテクノロジーと言える、生成AIである。

生成AI=大規模言語モデルは、言葉を単なる記号としてではなく、その使用される文脈に応じたベクトルとして解釈する。たとえば「とり」という二文字は、「とりがとんだ(鳥が飛んだ)」と「すいかとりんご(スイカとリンゴ)」のように、文脈によって異なる位置を与えられる。生成AIはこうしたパターンを大量に学習し、それぞれの文脈が意味する「距離」と「向き」の関係を、数学的な「高次元空間」における座標として計算する。

たとえば、AI技術の研究者からAIを用いた作品制作を行うアーティストに転じたユニークな経歴を持つ岸裕真は、自著の中で以下のように記述している。

現代の「AIたち」が世界を認識するために扱うのは、複数次元を持つ情報の行列式である。「AIたち」が入力として受け取る情報は、画像にせよ音声にせよまず数値化されて、あらかじめ定められた行列の組み合わせへと変換される。数値化された入力データは複雑な内部処理に何度もかけられながら、数百次元の高次元行列へと変換されていく。こうして入力データは変換され続けて別の行列へと移り変わりながら、その過程を何度も繰り返すことで次第に学習データの中に規則を見出していく。この複雑で膨大な変換過程を通して、わたしたちがx、y、z軸で表す日常的な三次元空間を遥かに超越した高い次元を持つ空間において、わたしたちから受け取った情報をもとに新しく世界について記述し、規則性を独自に獲得していくことが「AIたち」の仕事である。もともとはわたしたちの日常的な次元において観察されたデータも、学習過程を通して獲得された膨大なパラメータで記述される行列式によって高い次元へと昇華されると新しい角度からの解釈が可能になる。それは例えるなら、紙に描かれたりんごを、紙の外から手に取ってくるりと回すことを可能にするような自由さを持つ。彼らはわたしたちの認知を超えた超次元的空間の中で、わたしたちの世界を擬似的に観察しているとも言えるだろう。[5]

かつて言葉は、辞書やデータベースが内包する「階層」「ツリー」のような静的な構造によって処理されていた。だが生成AIの内部においては、言葉の意味は常に流動的であり、高次元空間における「距離」と「向き」の流動的な関係によって、そのたびに決定されるものとなる。

ここで区別されるべきは、福尾が批判した「置き配」におけるブラックボックス性と、生成AIのアルゴリズムが内包するブラックボックス性の構造的な差異である。「置き配」される言葉において生じているのは、コンテンツがメタデータによって隠蔽され、参照不可能になるという意味での不可視化である。

対して、生成AIの高次元空間は、計算プロセスそのものは不可視であっても、プロンプトという入力を通じて出力の変化を観測することで、その内部構造を推論することが可能である。私たちは入力と出力の相関関係を検証することで、AIによる言葉の配置や重み付けを、間接的にではあるが考えることができる。それは一方的な流通ではなく、パラメータの調整を通じたインタラクティブな探索行為である。

そもそも生成AIは、ウェブ上に点在する言葉を学習することでその機能を発揮している。ブラックボックス化という比喩で問題にされた箱(パッケージ)という単位をそもそも必要することなく、ネットワーク上を漂う言葉の群を、傾向性として捉えるのである。

福尾は『ひとごと』収録の「ポシブル、パサブル」という文章で東浩紀の「サイバースペース」批判――ネットワークを物理的な「空間」の比喩で扱うことの欺瞞を暴いた議論――を参照しながら、物理空間には置かれた物を「見過ごす」自由があることを論じていた。そもそも東は「郵便」という概念を用い、コミュニケーションを言葉が「届く」か「届かない」かわからない確率的な「流通」の問題として扱った思想家であり、福尾の関心もその延長線上にある。

「高次元空間」という思考様式を備えた生成AIの出現は、かつて東が批判した「サイバースペース」がついに到来したことを意味するのではない。ネットワークは依然として物理的な空間ではなく、接続と切断を繰り返す経路にすぎない。東の批判は今なお有効である。しかし、生成AIはその経路上を「流通」する膨大な言葉の群れを、意味の類似性や関係性に基づく数学的な座標へと変換することで、「空間的に」把握することを可能にした。それは人間が没入する仮想現実的な空間(=サイバースペース)ではなく、言葉の意味だけが配置された、純粋に数学的な空間である。私たちが向き合うべきは、ネットワークの上にレイヤー状に重なる、意味論的な空間なのだ。

福尾の「置き配」論は、言葉が社会的にどう扱われているかという「流通」のレイヤーにおいては極めて的を射ている。言葉は確かに、中身を読まれないまま「箱(メタデータ)」として輸送されるようになっている。

しかし、その「箱」の中身は劇的に変質している。かつて印刷された文字が紙に定着していたのとは異なり、生成AI以後の言葉は、高次元空間上のベクトルとして、常に他の言葉との関係性を計算され続ける流動体となった。

社会的には「箱」として流通しているとしても、存在論的には「空間」として記述されるべきもの。この「流通形式」と「存在形式」の乖離こそが、現代における「書く」ことの難しさと可能性の源泉ではないだろうか。

[5]岸裕真『未知との創造――人類とAIのエイリアン的出会いについて』(誠文堂新光社、2025年)

「インターフェース」を設計する行為としての「書く」

生成AI時代において「書く」ことは単に記号の送受信を行う=メッセージを届ける行為ではなく、空間にベクトル(距離と向き)を発生させ、情報の関係性を設計する行為となる。この変化について、インスタレーションをはじめとした「物」を操作する=「作る」ことを行いながら、詩や批評も「書く」アーティストである布施琳太郎は以下のように述べる。

ベクトルによって表現された空間をコンピュータで扱えるようになった時代に、作品というものはオブジェクトのままでいいんだろうか、みたいなことを僕は考えるんです。僕がラブレターなどのコミュニケーションに興味があるのは、作品というのもある種のプロンプトのように、人と人との間にある言葉を、つまりあるひとつのベクトルを呼び出すものにすぎなくなっていくんじゃないかという感覚があるからで。[6]

布施が注目する「ラブレター」は、「二人きりの間で言葉を送り合う形式」としてまとめることができる。ソーシャルメディアのような開かれた空間では、言葉の意味は拡散し、エントロピーが増大し続ける。

対してラブレターは、特定の「あなた」という宛先を指定することで、無限に広がる意味の可能性を一点に収束させる。これは、広大な高次元空間の中から特定の文脈座標(コンテキスト)を指定し、意味のゆらぎを確定させる生成AIのプロンプト入力と、機能的に等価である。

「二人」という最小単位の関係性を構築することで、情報の複雑性が縮減される。それは高次元空間において座標を特定することとパラレルなのだ。

ラブレターの書き方を考える第一の理由は、ソーシャルメディアが浸透した社会において「二人であることの孤独」を創出するためである。〔…〕ラブレターを書こうとし、実際に執筆して、そして勇気を出して送るのなら、そのときのあなたは「二人」という単位を経験することができるだろう。[7]

プロンプトが高次元空間に確率的に分布する無数の可能性から、たったひとつの「正解らしきもの」を浮かび上がらせるように、ラブレターもまた「あなた」という固有の宛先を指定することで、拡散し続ける意味の奔流を一点に収束させる。

つまりここで「書く」とは、カオスな内部状態を持つ系――AIであれ、複雑な内心を持つ他者であれ――に対し、適切な制約を与えることで望ましい出力を導き出すこと、すなわちブラックボックスと人間の間との、「インターフェース」の設計と同義になる。ラブレターとは、最も原始的かつ強力なプロンプト・エンジニアリングなのだ。

この観点からすれば、そうとは明示していないだけで、先に名前を挙げた哲学者・批評家たちも「インターフェース」の設計を行っていると言えるだろう。千葉は近年「私小説の脱構築」と呼ぶ創作のプロジェクトを行い、福尾は自ら構築したウェブサイトに「日記」をアップするという実践を継続している。彼らがソフトウェアの設定やウェブデザインに執着するのは、単なる装飾的なこだわりではない。それは、言葉が処理される「リズム」や「区切り」を制御することで、読み手――人間であれAIであれ――の中に潜在する高次元空間の座標を、微細に調整しようとする試みとして理解することができる。

むろん、対象となる処理系がAIであるか人間であるかによって、最適化すべき入力パラメータは異なる。純粋な数学的演算を行うAIに対し、人間という読み手は記憶の忘却や情動的反応といった、計算不可能な変数を内包する。現代における「書く」とは、AIに対しては高次元空間上の座標を正確に指定し、人間に対してはその認知的ノイズをも計算に入れた上で、特定の反応を出力させる行為と再定義できるだろう。それは「流通」に侵食されきった「書く」とも、物理的な素材を組み立てるイメージと分かちがたい「作る」ともまた異なる、第三の選択肢として私たちが手にするものだ。

[6]「生成AIと戦争の時代に、〈セカイ系〉は今なお有効な概念か?――北出栞『「世界の終わり」を紡ぐあなたへ』刊行記念イベント@DOMMUNE 第2部」(ferne web)

https://ferne-web.com/article/dommune-2/

[7]布施琳太郎『ラブレターの書き方』(晶文社、2023年)

新しい「距離」の感覚――AIとの対話の可能性

生成AI時代において、言葉はいわゆる「シニフィアン(表現)/シニフィエ(内容)」の対応によって捉えられる「記号」ではなく、確率分布の中で「距離」と「向き」を持った「ベクトル」として扱われるようになる。その意味は辞書の延長である「データベース」によってではなく、「高次元空間」における相対的な位置関係によって捉えられるようになる。

こうした変化の中で、言葉は意味を運ぶための単なる「箱」ではなく、音声・映像・画像など、他の情報形式と等価なものとなる。「絵画」「映画」「音楽」「小説」のように、私たちの認識上での形式が異なっていたとしても、生成AIの高次元空間においては、それぞれの背後にあるベクトル構造さえ共有されていれば、同一のものとして扱われるのである。

このような時代において「書く」ということは、単なる意味の伝達行為ではなく、意味そのものが生成される「場」、すなわちインターフェースを設計する行為となる。もちろん、私たち人間は生成AIのように数万単位の高次元空間を直接知覚し、計算することはできない。しかし、生成AIとの対話=入出力を繰り返すことで、ブラックボックスの中で言葉がどのような「距離」と「向き」を持って配置されているのか、探索することは可能だ。

生成AI時代において「書く」ことを生業とする人間は、自分が言葉を一から組み上げる設計者ではなく、高次元空間における「流れ」を読み、適切な座標へと読者を導く、ナビゲーターのような存在であるという自覚を持つべきだろう。ただし、それはAIが算出する確率論的な最適解にただ追従することを意味しない。高次元空間の構造を把握した上で、あえて統計的な「正解」から逸脱し、計算された確率分布の外部にある特異な値を意図的に選択する姿勢が必要になる。

そして、その姿勢はやはりAIとの対話を繰り返すことでしか身につかないだろう。AIの探索する空間についての想像力を持つことは、言葉の意味を単なる記号の連なりとしてではなく、関係性の中で浮かび上がる構造として捉える思考様式を自らの中に形作る。

ある単語を別の類語に入れ替えたとき、AIの出力はどう変化するか。文脈としてのプロンプトをわずかにずらしたとき、生成される文章のトーンはどのように歪むか。入力と出力の差分を観測し続けることで、私たちは言葉と言葉の間に横たわる「距離」や、意味が重力のように引き寄せられる「中心」の位置を、擬似的な感覚として掴めるようになるはずである。そうして初めて、私たちはAIが提示する確率論的な「正解」の分布図を俯瞰し、未踏の座標を指し示す言葉を紡ぎ出すことができるようになるだろう。